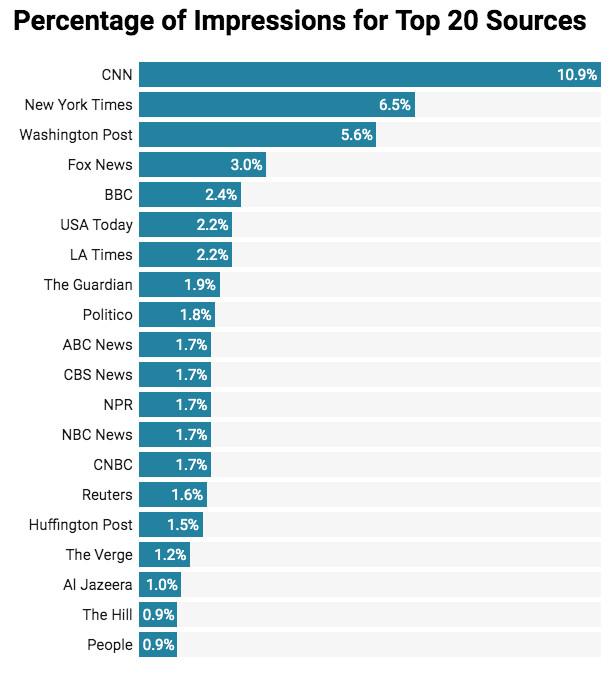

Уже несколько месяцев у нас разворачивается очередной "гейт", теперь республиканцы в Сенате озаботились тем, что консервативные сайты не получают достаточно высокого места в результатах гугло-поиска. Мне тоже так казалось. Я решил проверить, набрав первое, что пришло в голову - "gun control", и неожиданно для меня из девяти результатов на первой странице пять были из либеральных источников, пять из консервативных, и один (USA Today) нейтральный. Возможно, это как-то отражает политически актуальные темы, потому что в среднем консервативные источники в результатах поиска должны отражаться достаточно слабо (за исключением Fox News).

Об"яснений тут может быть два: или Гугл сознательно опускает вниз консервативные источники, или консервативные источники об"ективно проигрывают в дизайне контента, поднимающего веб-страницу вверх в результатах Гугло-поиска. Первое кажется мне весьма неправдоподобным: Гугл как и любая другая большая компания прежде всего заботится о процветании своего бизнеса, в противоположном случае он никогда бы не стал Гуглом. А вот про второе я прочитал интересную заметку о том, какие страницы действительно поднимаются вверх поиска.

Краткое содержание: существует около 200 основных параметров и более 1000 вспомогательных, влияющих на место страницы в поиске. Эти параметры включают:

- Число "качественных линков", ведущих на страницу (с этого показателя Гугл и начался);

- Скорость загрузки страницы;

- Новый контент;

- Количество рекламы;

- Качественная организация страницы;

- Оптимизация страницы для просмотра роботом Гугла;

............

То есть альтернативное об"яснение относительно небольшого представительства консервативных сайтов в поиске - рыночное: Гугл заинтересован в предоставлении наиболее релевантных результатов поиска, где релевантность определяется набором политически-нейтральных критериев. Консервативные сайты в среднем проигрывают в производстве такого контента.

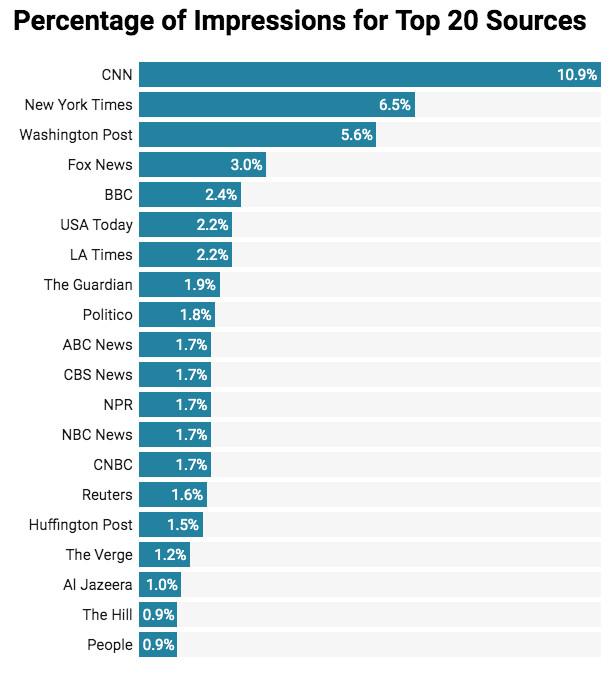

На этом заметка останавливается, но без обоснованного предположения, почему консервативные сайты реже производят страницы, оптимизированные с точки зрения параметров Гугла, альтернативное об"яснение не может быть полным. У меня есть на этот счет предположение. Среди "программистских" специализацией есть одна, напрямую занимающаяся проблемой места веб-сайта в результатах поиска: SEO. Задача SEO - поднять популярность веб-сайта, при этом не нарвавшись на бан (например, невидимый текст на странице ее поднимет, но повысит вероятность бана). Предположение, что консервативные источники в среднем привлекают менее качественных программистов, может об"яснить ходшую оптимизацию их страниц. Такое предположение вполне подкрепляется данными о политической ориентации программистских специальностей:

Мне кажется логичным, что веб-сайт, специализирующийся на пропаганде консервативных ценностей будет менее привлекателен для либерально- или либертариански настроенного персонала и, соответственно, проиграет в качестве. Является ли это байесом - наверное, да. Должен ли Гугл ввести гандикап для консервативных сайтов? Это должны решить в Конгрессе, но такая мера будет явно не рыночной.

В заключение, эта история напрямую связана с Законом Гудхарта: "When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." < <когда показатель становится целью регулирования, он перестает быть хорошим показателем>. Поэтому я не считаю хорошей идеей открытие подробностей оптимизационного алгоритма поиска Гугла: это приведет к уничтожению релевантности этого алгоритма.

Об"яснений тут может быть два: или Гугл сознательно опускает вниз консервативные источники, или консервативные источники об"ективно проигрывают в дизайне контента, поднимающего веб-страницу вверх в результатах Гугло-поиска. Первое кажется мне весьма неправдоподобным: Гугл как и любая другая большая компания прежде всего заботится о процветании своего бизнеса, в противоположном случае он никогда бы не стал Гуглом. А вот про второе я прочитал интересную заметку о том, какие страницы действительно поднимаются вверх поиска.

Краткое содержание: существует около 200 основных параметров и более 1000 вспомогательных, влияющих на место страницы в поиске. Эти параметры включают:

- Число "качественных линков", ведущих на страницу (с этого показателя Гугл и начался);

- Скорость загрузки страницы;

- Новый контент;

- Количество рекламы;

- Качественная организация страницы;

- Оптимизация страницы для просмотра роботом Гугла;

............

То есть альтернативное об"яснение относительно небольшого представительства консервативных сайтов в поиске - рыночное: Гугл заинтересован в предоставлении наиболее релевантных результатов поиска, где релевантность определяется набором политически-нейтральных критериев. Консервативные сайты в среднем проигрывают в производстве такого контента.

На этом заметка останавливается, но без обоснованного предположения, почему консервативные сайты реже производят страницы, оптимизированные с точки зрения параметров Гугла, альтернативное об"яснение не может быть полным. У меня есть на этот счет предположение. Среди "программистских" специализацией есть одна, напрямую занимающаяся проблемой места веб-сайта в результатах поиска: SEO. Задача SEO - поднять популярность веб-сайта, при этом не нарвавшись на бан (например, невидимый текст на странице ее поднимет, но повысит вероятность бана). Предположение, что консервативные источники в среднем привлекают менее качественных программистов, может об"яснить ходшую оптимизацию их страниц. Такое предположение вполне подкрепляется данными о политической ориентации программистских специальностей:

Мне кажется логичным, что веб-сайт, специализирующийся на пропаганде консервативных ценностей будет менее привлекателен для либерально- или либертариански настроенного персонала и, соответственно, проиграет в качестве. Является ли это байесом - наверное, да. Должен ли Гугл ввести гандикап для консервативных сайтов? Это должны решить в Конгрессе, но такая мера будет явно не рыночной.

В заключение, эта история напрямую связана с Законом Гудхарта: "When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." < <когда показатель становится целью регулирования, он перестает быть хорошим показателем>. Поэтому я не считаю хорошей идеей открытие подробностей оптимизационного алгоритма поиска Гугла: это приведет к уничтожению релевантности этого алгоритма.